上周,何广智这朵“带刺的玫瑰”夺冠了。

作为一名多年脱友(脱口秀爱好者),以及对原创优质内容为王推崇的职业病,就想动动笔。

回溯脱口秀在中国的发展历程,就好比一个产品从引入、打磨、扎根到打响品牌认知的征程。事实上可拆解讲的内容太多了,这篇主要想围绕三点聊聊——优质内容需要时间打磨,品牌认知需要持续建设,行业美誉需要多方共建。

中国脱口秀发展:有一群人的坚持,在艰辛和探索中不断适应市场需求

中国脱口秀的起点可追溯至香港的栋笃笑。1990年,黄子华以两小时单人表演开创先河,用粤语针砭时弊,场场爆满。今年,江梓浩因为和脱口秀节目羁绊了八年(七季节目),获得“羁绊奖”发言时专门提到栋笃笑这个词。可惜的是这种表演因方言和文化差异,长期局限于小众圈层。

2010年前后,海派清口以上海滑稽戏为基础,调侃本地生活风靡上海,但也因地域性强未能破圈。

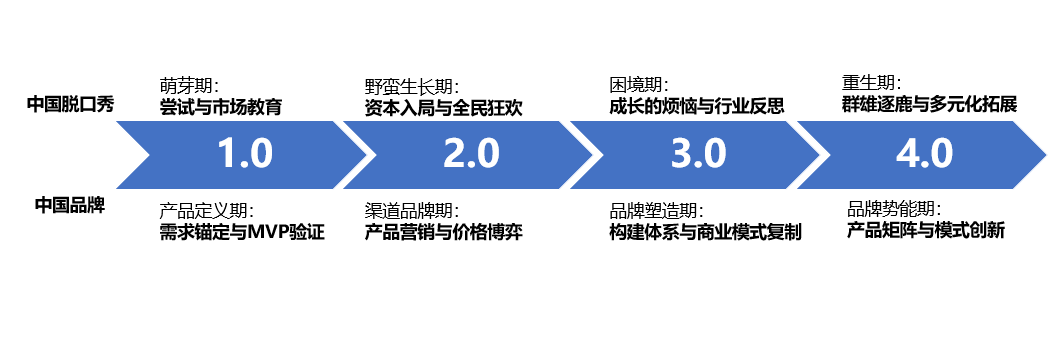

1.0 萌芽期:尝试与市场教育(2012-2016)

2012年,东方卫视推出《今晚80后脱口秀》,将美式单口喜剧搬上电视,内容聚焦年轻人职场、婚恋等痛点。节目虽受制于传统媒体尺度,却为行业储备了李诞、王建国、史炎、程璐、海源、思文等核心创作力量。

与此同时,微博等社交媒体的推波助澜充当了喇叭口的作用,谷大白话等博主译制的《周六夜现场》片段,让中国观众首次感受到冒犯艺术的魅力。

2.0 野蛮生长期:资本入局与全民狂欢(2016-2023)

2016年,《吐槽大会》横空出世,以明星自黑为卖点,首季播放量超14.5亿。李诞一句“人间不值得”成为年度流行语,标志着脱口秀从小众狂欢迈向大众娱乐。笑果同期推出的《脱口秀大会》彻底点燃市场。节目以素人演员为主角,将社会议题融入段子。

何广智自嘲地铁座位经济学,揭开沪漂生存困境;杨笠“普信男”调侃引发性别议题大讨论;小佳用疾病梗消解苦难,展现乐观力量;当然还有王建国的谐音梗,导致即使在现在“谐音梗要扣钱”的认知已然被种入心锚。

3.0 困境期:成长的烦恼与行业反思(2023-2024)

随着节目一季又一季播出,问题逐渐暴露:演员被高强度比赛和演出压得喘不过气,段子质量下滑,同质化严重,观众审美疲劳。

2023年“House事件”(线下演出时涉及对子弟兵的侮辱性比喻)爆发,让脱口秀行业遭遇重创。接着还有部分演员个人不良生活“塌方”事件,造成线下演出暂停,线上节目停播,行业进入寒冬。演员们没了舞台,俱乐部没了收入,曾经热闹的脱口秀圈一片死寂。

4.0 重生期:群雄逐鹿与多元化拓展(2024至今)

2024年,《喜剧之王·单口季》和《脱口秀和TA的朋友们》同期上线,两大平台对打,再次点燃观众热情。

付航激情澎湃的“Passion脱口秀”,把舞台变成大型蹦迪现场;于祥宇和大国手的“哲学脱口秀”,用哲学理论解读生活;史妍的东北慢性子恋爱故事,在社交网络引发热议。

中国脱口秀发展与品牌演进路径不谋而合

如果把上面脱口秀发展的时间轴和品牌0-1的发展画在一张图,我们可以看到不少异曲同工的逻辑。

1、产品打磨:找准切入点,快速迭代。脱口秀产品的核心是内容,而优质内容需要精心打磨。比如演员比赛前会在线下剧场的开放麦测试并修改,这与做一款产品的MVP(最小可行产品验证)的逻辑一样。

2、产品营销:从痛点营销到价值升维。产品营销的核心是 “找到未被满足的需求,用对应价值打动用户”。回看脱口秀行业的发展,观众从因为一句金句而兴奋,到句句玩梗的点赞,再到既要有梗,又要逻辑,还要有表达的诉求迭代。是不是刚好对应产品营销的迭代顺序——从讲明白用户缺什么(使用价值),到用户要什么(情绪价值),到用户信什么(社会价值)。值得一提的是线下俱乐部与线上平台的联动,也就是线上流量反哺线下市场,数据显示上海2024年脱口秀演出超1.5万场。

3、管理机制:好机制保障产品的生命力。脱口秀已经形成相对成熟的管理机制,我把它概括为“人才培育 + 反馈闭环 + 创新激励”。脱口秀的核心资产是演员,人才培育上通过 “开放麦 - 商演 - 综艺” 的阶梯式培育,让新人逐步成长。同时演员通过开放麦收集观众反应(如同产品收集用户使用反馈),编剧团队根据反馈调整段子(产品团队根据用户意见优化功能),甚至在综艺中加入 “观众投票” 环节(如《脱口秀大会》的 “爆灯” 机制),让观众直接参与 “内容筛选”。这种反馈闭环其实已经实现了内容优化和用户共创。而在创新激励上,今年的《喜剧之王·单口季》和《脱口秀和TA的朋友们》尤为明显,前者直接和星爷合作,打通说-演的通路。 后者除了内容形式上尝试多样化,更是根据个人风格+内容主题形成了”六扇门“——穷门、校门、嗓门、热门、哥门、家门,每扇门对应一类核心 “用户需求场景”,初步完成产品内容矩阵。

一个行业的成熟,离不开时间的淬炼和集体的共建

品牌认知度的提升是营销策略见效的第一步,根据行业经验,一个新品牌在目标市场中建立初步认知度通常需要3-6个月,而达到较高的品牌知名度可能需要1-2年。

中国脱口秀行业品牌认知的建立也符合这一规律:

- 《今晚80后脱口秀》2012年开播,但直到2017年《吐槽大会》横空出世,脱口秀才真正从小众狂欢迈向大众娱乐,历时5年。

- 笑果从2014年成立到2017年通过《吐槽大会》一举成名,历时3年。

- 何广智从参加《脱口秀大会》到2025年夺冠,也经历了7年的磨练和成长。

而品牌美誉度更不可能单靠一个机构或一个演员能够建立的,需要整个行业的共同努力。非常欣慰的是,今年的夏天,两档节目都看到非常强劲的新人涌现,而且每篇稿子都有很强的价值表达。正如网友所言:“好的段子不只是令人笑,还要令人笑完后心里一颤。”这或许正是脱口秀在中国持续生长的生命力所在,也是所有品牌值得思考的——我的品牌为何而存在?

小程序

扫码打开微信小程序

小程序

扫码打开微信小程序

APP下载

扫码下载市场部网 App

APP下载

扫码下载市场部网 App