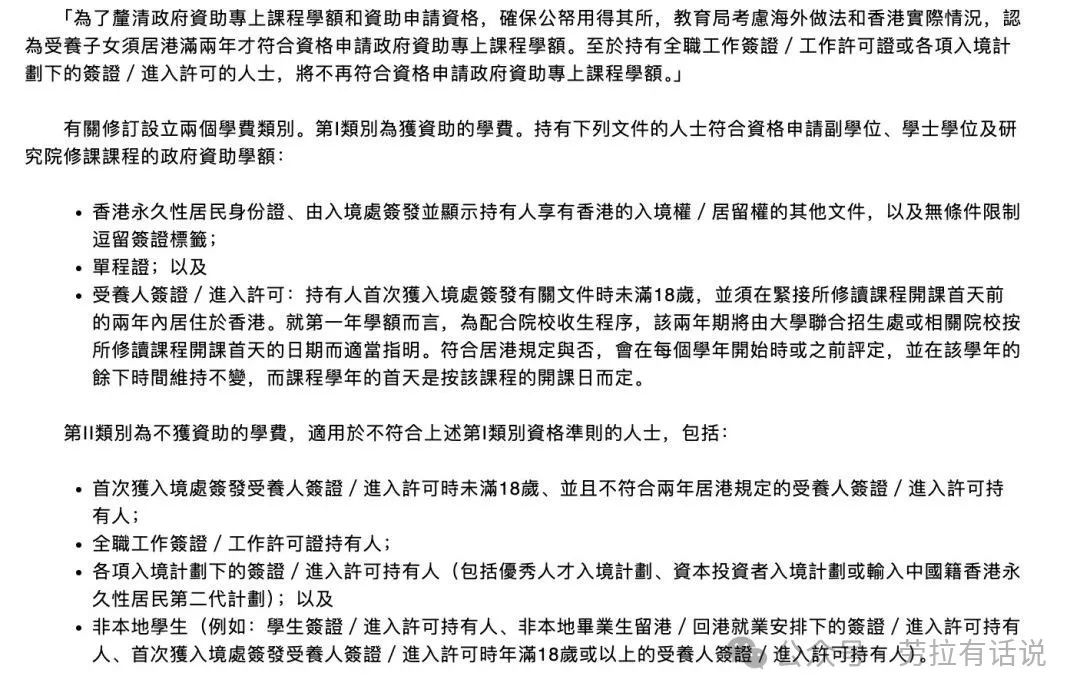

起因是香港政府宣布重新定义“本地生”。这意味着住香港在深圳读书,或者住内地刷时长行不通了。

1、孩子必须在申请大学那一年(当年5月31日)的前2年内,以全日制学生身份,在香港就读正规课程学校。2026年DSE高考不受影响,但2027年要在香港就读满一年。

2、否则,必须提供出入境记录,证明过去两年每年不超过90天离开香港。当天往返不算在港时间。

事实上,全球学历贬值的趋势大家都意识到了,但在还没有找到有效破局方案的时候,大家依旧还会继续沿用思维惯性和原有成功路径。就好比当船快要沉的时候,大部分人不会第一时间选择跳船,而是会更加拼命的想往高处挤。

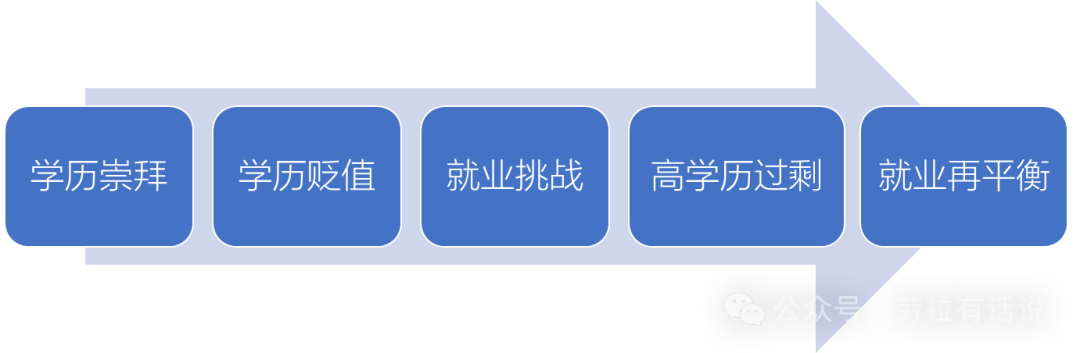

另一方面从社会发展的路径上,不少人会觉得日本的路径是我们的前车之鉴。于是我做了一个简单分析。

1、日本的学历崇拜发生在80年代,当时的社会经济高速发展,GDP全球第二,大学生是各大企业争夺的对象,而且名校毕业生的薪资差不多是社会平均工资的3倍,所以那个时候“鸡娃”经济也随之爆发,当时的课外补习规模突破1.2万亿日元,补习班数量超过2万家。

2、但随着90年代股市暴跌和经济危机,不少企业倒闭,失业潮来临,也就是我们后来经常看到和听到的“失去的30年”开始。从1992年起大学生的就业率就开始不断下跌,随之出现“考研热”、“考公热”的社会现象,当时政府提出“再造一个海外日本”的号召,出海和在海外就业是个趋势。

3、1999年,日本政府修订《派遣劳动法》,旨在刺激萎靡的就业市场。效果也很显性,2003年非正式雇佣比例达到34.6%。这期间《研究生倍增计划》和《资助博士后万人计划》表面上看因为学习时间的拉长缓解了就业挑战,但却导致硕博数量激增,而且教学质量下降。企业认为这些高学历“缺乏实践能力”,薪资反而不如初中生,这就加剧了高学历人才的就业难问题。社会上出现“水硕”、“水博”、“高学历难民”的叫法。

4、接下来的十年(2003-2023),供给端高学历过剩,需求端非正式雇佣常态化。从数据上看,仅一年时间,非正式雇佣比例从2003年的37.1%攀升到2004年的40.5%。2017年博士就业率67.7%,同年本科就业率为76.1%。社会上年轻人的生存压力变大,“不婚”、“少子”的选择越来越普遍。

5、2004年开始,日本人口结构变化,死亡和出生人口的比例为2.24:1,更多的岗位被空出。 十年间人口的老龄化和少子化导致劳动力缺口,所以当年的应届生就业率达98.1%,起薪同比增长4.01%。

至此,或许一个新的周期正在开启。

那么,中国会和日本的路径一致吗?

首先,我们的学历崇拜阶段应该从2001年加入WTO开始,这段故事我在自己的毕业十年聚会的故事里讲过——视频版搓这里 同学会的三个人生真相 ; 文字版搓这里年少时很着急当第一,这场同学会让我明白了3个人生真相

2010年后,经济增长逐步放缓。同时2011-2023年,考研人数增长213.69%,2012-2015年考公人数增长144.96%,平均录取比是86:1。随着2018年贸易战,以及后面的口罩事件,情况加剧。

这些和日本的前两个阶段基本一致。

但是,我们的鸡娃经济随着学某思2010年营收破10亿元爆发,但马上就被“双减”管控了。其实这正说明无论从管理手段、还是主、客观条件上我们都走在一个无人区。主观上我们积极布局产业升级,换挡提速,客观上AI技术的革新已经在重塑我们对社会的认知和生活,今天看到已经有机器人孕育新生儿,这些也必然会有新的生产关系诞生。

未来会如何发展?我想说:

作为80后,我们曾经一路磕磕碰碰的攀登自己的山,当我们有了孩子,我们总是拼命不想他们经历自己走过的陷阱和荆棘,希望帮助他们走得更顺畅,却不知他们所要攀登的并不是我们原本的那座山。

小程序

扫码打开微信小程序

小程序

扫码打开微信小程序

APP下载

扫码下载市场部网 App

APP下载

扫码下载市场部网 App