这两个月忙得没时间思考,趁着五一给近半年的一个项目“打个结”。

去年年中接手了一个项目,因为早期踩到了市场红利,加上产品性价比极高,所以品牌在海外已经有了一定的销量基础,如果仅从出货量来看,已经直逼Tier1的品牌。所以,老板意识到还用原来的打法和脑子无法满足品牌下一个阶段的增长,也挖了不少背景很牛的人才,但效果并不明显。整个项目我差不多陪伴了大半年,期间我无时无刻都感受到老板对变革的急切。老板当时找到我的时候说,明明自己已经讲得很明白了,为什么下面就是听不懂,而且效率这么低呢?

事实上,不同于之前我辅导的很多企业在战略思考和规划上有缺失,相反老板有极强的战略洞察和战略规划,其学习能力可以用“变态”这个词来形容。但实际执行过程中,老板的想法就是落不下去,是怎么回事呢?

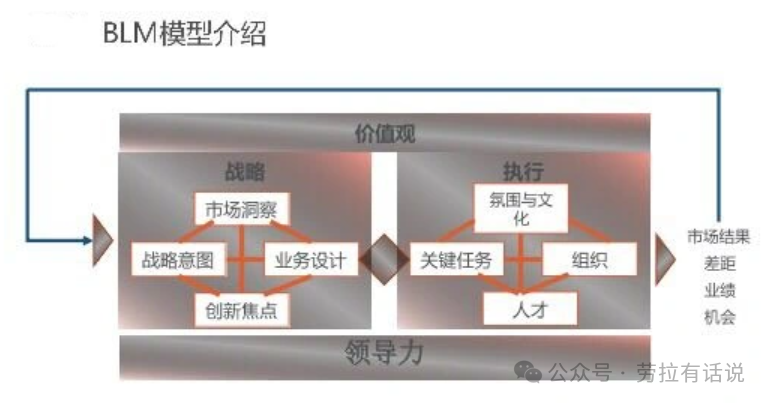

我相信大家对下面这张图都不陌生,我们也都知道再好的战略最后都要落到组织、人才、氛围上(惊!原来我们低估了文化的价值)

但根据我以往辅导过的企业实际情况,一类情况是面对业务的升级,老板们会有极强的不安全感,再加上对新事物判断的标准不清晰,以及原来一起打江山的兄弟们的“碎碎念”,所以最后的结果大概率变成了新瓶装旧酒,还是原来的味道。这种情况下的变量是老板的决心、用人识人的魄力、和战略定力。

另一类情况就是我上面提到的这个项目背景,老板非常聪明,学习力强,而且身先士卒,躬身入局,战略清晰,但就是执行力差。

最后解决方案是围绕三个层面制定的。

一、强逻辑管理 VS 人性变量

不少老板认为我把道理讲清楚,推导合理,数据充分,大家就应该理解,支持且高效执行。

但是,一个组织是由人组成的,人是最大的变量。当理性之外的因素,如情绪,立场,习惯,安全感等没有共识的情况下,仅靠理性和逻辑,必然在执行上会出问题,而这个Bug还真不是靠个人英雄主义就可以解决的,而涉及到了一个人性系统的协同。

所以,这个Case中就要先解决三个误区:

1、以为讲得清楚,就能够推动共识。因为一个组织里面不缺少能够听得懂的人,缺少的是愿意做的人。这也是我在做问题诊断的时候经常会问老板们的一个问题:您觉得是能力问题还是意愿问题?

2、以为赢了争论,就可以推动结果。因为一个组织是需要协同的,真实情况可能是虽然赢了争论,但却压制了其他人的参与性。

3、以为强逻辑=强领导力。事实上人性是趋利和慕强的,关键在于能够调动他人,保护他人和带领他人赢。

一句话总结是,共识+安全感是执行力的基础。

二、对拿到结果的时间容忍度

几年前我曾经和一位商学院老师探讨过“影响空降高管安全着陆的因素“之一就是老板们的耐性。

从慈不掌兵的角度来看,人不行,我换;预算有问题,我变;流程不支持,我建。表面看起来效率确实高,但却忽略了“存在即合理”的现实——组织是有惯性的。这就好比一艘船想要转向,不是把舵打满就可以立即转向的,相反还可能翻船。0-1的企业学华为,是机遇还是陷阱?

一句话总结是,组织的改变需要把握节奏,尊重发展规律。

三、当局者迷

我们每个人都会当局者迷,也就是说会忽视我们自己的视角是有盲区的。这也是为什么企业里面产品、品牌和销售基本上是相爱相杀的一种共生关系,因为大家的视角非常不同。但事实上企业的价值一定是要通过对客户创造价值来实现的,所以挖掘真需求在现在这个时代就至关重要。

一句话总结是,尊重专业,交叉验证,兼听则明才是高效的表现。

最后,为什么当时这家企业老板找到我帮他们做这个项目?我自己复盘下来应该是品牌,作为顶层战略的表达和管理工具,能够从市场和客户视角帮助企业降低三大成本吧——沟通成本、决策成本、试错成本!

小程序

扫码打开微信小程序

小程序

扫码打开微信小程序

APP下载

扫码下载市场部网 App

APP下载

扫码下载市场部网 App