一个小镇上的理发师许下承诺:他只为不自己理发的人理发!

请问:他应该为他自己理发么?

问题抛完,进入正题,来看看一个广告领导性触达的公式:

领导性触达=广告内容×相关性×到达率×频次

999感冒灵的短视频《总有人偷偷爱着你》是什么情况?

10亿互联网用户,也许30~40%的人都看到了这一条视频,至少1次

人群的主动裂变传播,减少了花费,同时相互间的交流,也提升了曝光频次。

内容和广告都有相似的情况,只是程度上略有差别。

2002年哈药六厂给四川卫视1000多万投广告,其中罗红霉素每天出现几次,结果销售翻了好几翻。如果我们把这也叫做爆的话,它和《总有人偷偷爱着你》,显然不同。

我们假设在四川省内,这两个案列达到了相同的领导性触达,比如都是100分,那么两者会有什么样的区别呢?

A=总有人偷偷爱着你;B=罗红霉素

领导性触达=广告内容×相关性×到达率×频次

A:Xa*Ya*35%*1=100

B:Xb*Yb*35%*40=100

∴ (Xa*Ya)/(Xb*Yb)=40

《总有人偷偷爱着你》的广告是最后999感冒灵,暖暖的很贴心的露出,罗红霉素是一个白大褂在讲的15s广告。从广告输出的角度,广告A如果得1分,那么B大概是2分。

∴ Ya/Yb=80

于是《总有人偷偷爱着你》表现好的秘密,就是内容好且强相关,还超便宜。

说超便宜,是因为A(《总有人偷偷爱着你》)面向全国,才花了不到200w,而B(哈药六厂罗红霉素)面向四川也差不多花了相似的数字,当时哈药六厂应该有四五个品牌联合投放。

这是一个近似的描述,推理的关键是:如果想复制一遍,再次成功的概率如何?

哈药六厂后来在各个省都进行了,类似的投放,随后发展成了卫视联播

《总有人偷偷爱着你》之后,我们也生产了《健康本该如此》、《开学季》、《小英雄》……一系列视频,总体结果是回归平均值。

所以定性地讲“爆”,没有问题,但如果有定量的指标会更好!

关键是,操作营销事件其是有基本功的,可以稳定地高概率地重复,否则就每次只能拼运气和人品了。

最好的例子就是999冠名的《爸爸去哪儿了》,这基本很难复制了,于是也就很难体现营销者的价值。

其实,今天讨论的重点不是“爆”或者基本功,而是语言障碍!

理发师只给不自己理发的人理发。理发师自己也是不自己理发的人,应该理。但一旦动手理发了,就又错了。

这是数理集合上的悖论,也是使用知识型概念时,经常碰到的问题。

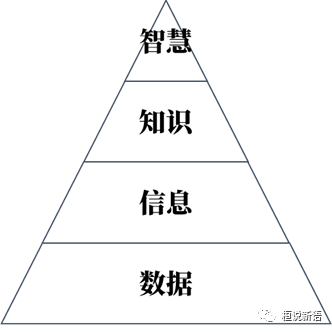

在信息时代,我们经常进行这样的分层:

原有的知识会形成认知障碍,让人们很难接受新的变化。而还原到数据和信息层面,才能帮助大家摆脱那些困扰。

所以要特别注意异常数据,尽量保证与时俱进。

不迷恋于对错、道理,多换立场、多尝试,打破固有习惯。

中国式师傅讲究的是传帮带。

传承是一种感觉,比如炒西红柿炒蛋时的描述,盐少许、姜少许、葱少许……于是每一位大厨,都有每一个人自己的特色。。

但从西方引进的学校和老师,以及科学(数、理化、生物),却用了量化的方法,保证了不断地无差错的重现。就像广东的肯德基和江苏的差别不大!四川的似乎加辣椒了!

有些问题,可以通过取势、明道、优术的逻辑推演指导行动,而不是拜师学艺!

毕竟今天已经是2021年了,距离打开国门的1840年已经181年。距离打开思想的1978年也已经43年了!

不妨换个立场!试一试吧!

我知道你可以的!

小程序

扫码打开微信小程序

小程序

扫码打开微信小程序

APP下载

扫码下载市场部网 App

APP下载

扫码下载市场部网 App