《庆余年2》上线之后,热度颇高,已经预定了这个季度的剧王。

作为第一部的剧粉,我自然成为了尊贵的会员。

除了剧情之外,吐槽庆余年的广告多的帖子竟然也上了热搜的TOP1。

有媒体统计,每集9个广告,时长高达138秒。

尽管很多观众对广告不堪其扰,

不过,作为一个十几年财经和营销圈的行业从业者,我倒是饶有兴趣地看了每个广告。

《庆余年2》的广告咋就这么多?

今天我想借着回答问题的机会,聊一聊视频网站的贴片广告。

我准备从供需两个角度来回答:

- 从需求端,广告主不惜挤破头都要花钱赞助,头部大IP内容到底哪里好?

- 在供给端,视频平台见缝插针植入广告,他们又是如何开发广告库存?

一

广告主热衷于头部IP似乎不用过多解释,

通常的答案就是视频网站头部内容尤其是S级的热度高,能给品牌带来充足的曝光。

但仔细想想,如果要曝光量的话,品牌完全可以在抖音快手上投信息流广告或者开屏广告。

甚至同样的广告预算,还能拿到更大的曝光量,毕竟短视频平台信息流的CPM还要便宜些。

那么品牌广告主抢头部IP内容背后的逻辑什么?

在我看来,曝光量只是品牌的最基本的诉求,广告主要的是投放后溢出的那块收益。

这个收益包括三个层面的价值:

1. 高唤醒状态的用户。

你刷抖音专注力高,还是看庆余年的专注力高?

答案可能是后者。

心理学家的观点是:当人们在观看电视剧或电影时,通常提供更为深入和连续的叙事体验,因此处于一种高唤醒的状态。

这种状态通常包括以下几个特点:

- 沉浸式的播放环境:长视频全屏播放,声画一体,能够实现良好的广告内容视听体验;而少则5秒、多则60秒的不可跳过的贴片广告,更为品牌展现创造了绝佳的空间。

- 极高的专注度:一部剧三四十集,每集45分钟,用户需要投入较长时间来跟随剧情发展,对周围环境的感知降低,这意味着几乎没有噪音的广告环境;

- 深度的心流状态:用户完全沉浸到剧情里,代入到角色中,随着剧情的起伏体验各种情绪变化。广告在此时出现,可以增强信息的吸引力和说服力,从而提高品牌记忆度。

2. 品牌安全性更高的广告环境。

如果我是宝马的品牌市场总监,那我其中一个重要职责就是品牌安全,即保护品牌形象、声誉和价值不受损害。

我不希望自己的品牌广告和奔驰放在一起,因为这样会争夺用户对我的关注度;

我也不希望用户在看完一个抠脚大汉的直播之后,出现宝马广告,这会拉低宝马的品牌形象。

视频网站在给头部IP内容做招商资源包的时候,会先「打扫干净屋子再请客」。

具体的做法是:

平台会一般会优选客户行业,会给到赞助更高的客户排他权益。

不过《庆余年2》中出现了蒙牛的纯甄总冠名,伊利旗下的安慕希也有植入的情况(这种情况很少见,说明庆余年真的很火)。

此外,平台也会抬高进场门槛,筛掉一些行业客户,比如高危的敏感行业(如P2P),还有调性不匹配的客户(如蓝翔、史丹利化肥)。

由于优化了广告投放的环境,头部IP中伴随出现的广告以较为优质的品牌为主,对广告主不会造成差的品牌联想。

这也是小红书受品牌广告主认可的原因之一,因为平台上与广告内容伴生的平台内容/画风有保障,不会有拉低品牌联想的风险。

很多平台的信息流广告对品牌安全的控制力不强,品牌广告的前序和后序内容不可控。

尤其是可能出现擦边/低俗类的标题党内容,品牌类广告主是无法接受的。

3.传播的波轮效应。

头部IP一般有更高的传播势能。

一来,在站内,视频平台往往给头部IP更多的运营资源倾斜,能动员到比如焦点图、开屏等等优质的运营资源位,能吸引更多优质用户关注

二来:站外,明星卡司多,内容优质,对重视品牌调性的客户而言,有不错的背书作用。

再加上更充沛的宣发预算,一般宣发预算占到制作成本的5%—10%左右。

网传《庆余年》第一部的制作成本4.5亿,即使第二部制作费持平的情况下,剧集宣发费用应该在2000万-4000万之间。

对广告主来说,投放信息流就像是单点狙击,精准度有余,但破坏力不大。

而与IP内容合作,则像是「炮轰」战术,不仅也能击中目标,还能有传播上的波轮效应:

此外,明星和IP本身就自带话题和流量,能在社交网络调动粉丝和用户进行二创,产生波轮式的多次传播。

而在IP的招商资源包里,剧集的宣发可以适当带上一些客户元素,甚至还可以授权品牌使用IP的海报或者桥段去做传播,这些基本都是附赠的权益。

这样在宣发的时候,品牌主就可以在社交平台上发动IP相关的campaign,承接IP带来的流量。

二

旺盛的广告投放需求,视频网站当然坐享其成,但也有自己的烦恼。

最大的问题是广告库存告急。

所谓的广告库存是一个时空概念,简单来说就是数字平台上可用来展示广告的时间和空间。

在线视频的流量大盘一直在走跌。2023年5月在线视频的MAU是7.78亿,而24年3月份已经降到7.67亿(来源:Questmobile)。而在线时长在线时长均已进入停滞或下跌通道。

用户量和用户时长基本决定了广告库存的上限。

另外,由于会员可以跳过广告,会员占比越高意味着可用贴片广告库存越少。

去年,我参加一个新消费的论坛就发现,很多广告主对难以触达在线视频的会员用户非常不满,大致的意思是:

“大多数贴片广告都只能触达非会员用户,少数触达会员的广告,为考虑付费用户的体验普遍相对“收敛”,曝光效果和CTR大打折扣。会员看不到就意味着,我的品牌miss了潜在消费能力强的用户群体。”刀客Doc

另一方面,头部内容的广告流量本来就是有限的,更加剧了对广告位的争抢。

《庆余年2》里的合作品牌行业集中度非常高。

26个赞助商里以食饮类的品牌广告最多,其次是TCL这些3C产品以及百雀羚等美妆品牌,总之都同属于大快消的行业。

问题来了,同样的大行业意味着基本一样的广告诉求,人群定向需求上也高度重叠:

用户画像的标签基本就是一二线用户、年龄在18-40岁,女性多且“有闲”。

这就造成了优质资源总缺量,普通资源(低线城市/低级别内容)反倒剩余了大量广告库存。

三

从广告样式上看,视频网站的广告库存主要是贴片广告。

视频贴片广告最早是从传统电视台的广告模式承袭过来的,所以视频平台发展初期,在向广告主销售的时候,几乎没有什么教育成本。

根据前优酷总裁魏明回忆:

2008年优酷开始零星商业化,第一个客户是福特汽车,投放不是贴片而是一只病毒视频;2009年优酷开始在北上广分别组建销售团队,当年的⼴告收⼊是4000万左右;2013年、2014年⼴告主开始了规模化的贴片⼴告投放,那个时候,一个广告单⼦已经达到⼏百万了。

随着广告库存的告急,视频网站就先让广告主力——贴片广告进入“加时”阶段:从最初的15秒到现如今的120秒,视频平台60%-70%的广告营收来自于贴片广告。

但现如今,贴片广告的库存已经到了加无可加的地步,视频平台只能从广告样式的开发上做文章。

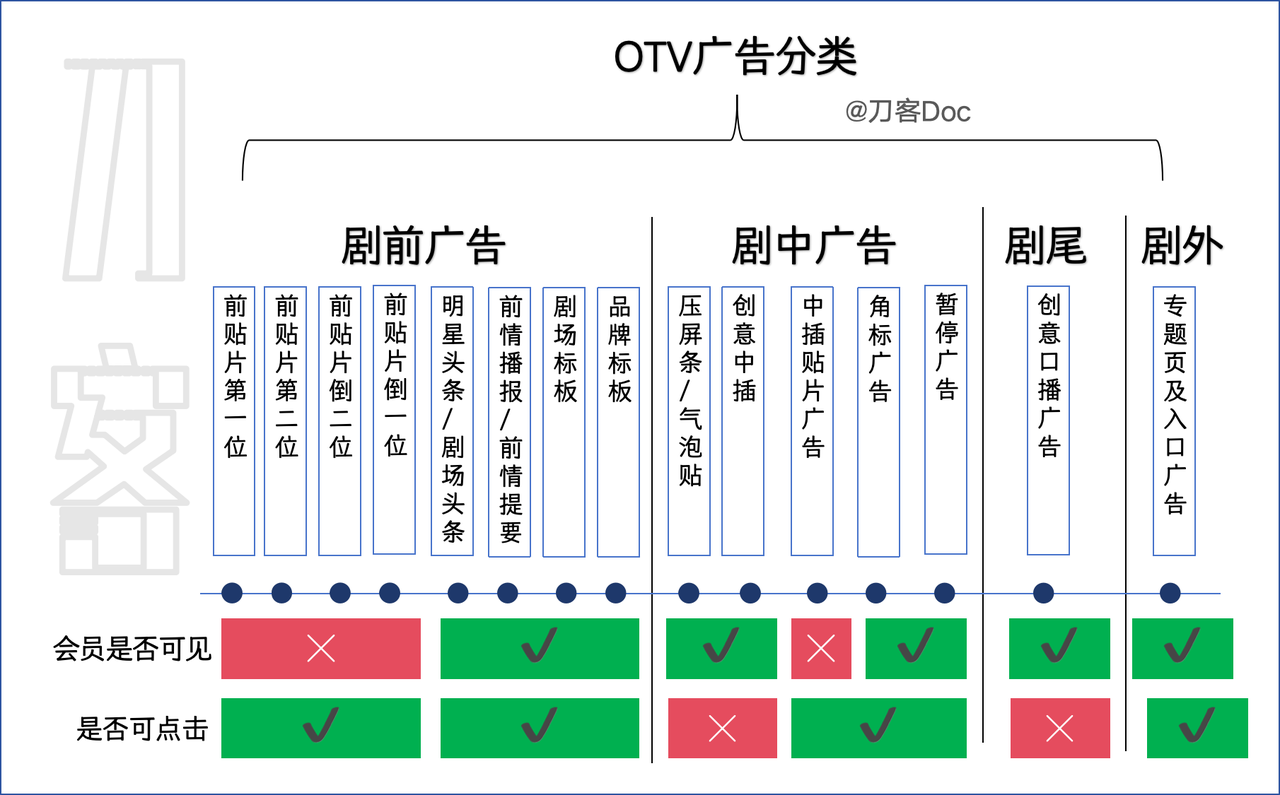

从用户打开APP到观看视频,视频网站针对用户行为,已经开发出了四类主流的广告样式:

其中页面广告和框内广告属于通用的广告位,同时视频平台针对剧综的特点,也开发了不同的广告样式。

多说一句,我没把内容的软植入算进来,因为在广告主采买逻辑中,软广属于内容营销预算,不是所谓的OTV硬广(OTV即Online TV)。

我特别注意到里面有一种有意思的广告样式,一种叫video in的广告模式(注:这是爱奇艺的叫法,优酷称之为「移花接木」)。

简单来说就是在剧集中,筛选植入场景,通过技术自动化的插入与场景、剧情融合的广告素材。

这种广告虽然号称植入,但其实是可量化的硬广,因为它能引入第三方监测。

2015年的时候,优酷等视频网站就已经采用这种技术了。不过这种形式主要是跟对一些过了热播期的剧集或者当下的一些热度不高的冷门剧集,本身播放量就没有头部内容高,可能还涉及到内容制作方的版权问题(比如英美剧就不能用),愿意尝试的广告主有限,营收的贡献度不高。

通过Vedio in,我们可以看到:视频平台的广告已经无孔不入、无以复加的地步,我大概做了一张图如下:

大部分广告用户可以点击跳转,同时也支持品牌主监测。

拿剧集来说,OTV广告样式就有十几种,其中会员可见的广告形式就有10种之多。

所以尊贵的VIP会员们:「真的不能说可以不用看广告了,你只是免看贴片广告而已。」

总之,视频网站发展至今,平台不遗余力地开发广告资源,以贴片为主的品牌广告领域已经没有太大的想象力。

最近在看爱奇艺的财报,Q1在线广告服务营收15亿元,同比增长6%,品牌广告没什么亮点,甚至可以用乏善可陈形容。

倒是效果广告同比有两位数增长,对整体广告收入的贡献也超过了四成。

在线视频平台已经过了品牌广告为王的时代,好好加工一下长尾流量,提升效果广告单价才是硬道理。

小程序

扫码打开微信小程序

小程序

扫码打开微信小程序

APP下载

扫码下载市场部网 App

APP下载

扫码下载市场部网 App